役員報酬と役員賞与、お得な支給方法はどちら?

- 2020年8月26日公開

会社から役員に対する報酬は、毎月の定額報酬ではなく役員賞与として受け取った方がお得という話を聞いたことは無いでしょうか。

この話は、場合によっては事実と言えます。

支給額の水準によっては、社会保険料が抑えられ、その分だけお得になるケースがあるからです。

これはなぜかというと、社会保険料は会社から役員への支給額に概ね比例しますが、ずっと比例するわけではなく天井が設定されている事から、役員賞与が高額になると天井に掛かり、社会保険料が相対的に低くなるためです。

この記事では、役員賞与として支給する事で社会保険料を抑える方法を、具体例と共に詳しく解説します。

ただし、確かに役員賞与として支給する事で社会保険料を抑えられるというメリットはあるものの、注意していただきたい点も3つありますので、合わせてご説明します。

桐敷匠

最新記事 by 桐敷匠 (全て見る)

- 住宅ローン控除の具体的な節税効果と適用条件 - 2021年5月5日

- オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り - 2021年5月5日

- 事業再構築補助金とは?最大6000万円の支援を受けよう - 2021年2月16日

目次

1. 役員賞与として支給する事で社会保険料を抑える方法

役員賞与を支給して社会保険料を下げる方法を税理士がわかりやすく解説!

この章では、まず社会保険料の大まかな計算方法を説明し、社会保険料が抑えられる理由を解説します。

その上で、イメージが付きやすいように、具体的な計算例をご紹介します。

なお、この記事では「役員報酬」「役員賞与」を以下の意味で使い分けています。

役員報酬:毎月一定額支給する報酬。いわゆる給料

役員賞与:不定期に支給する報酬。いわゆるボーナス

1.1. 社会保険料の計算方法

大まかにいうと、報酬、賞与に掛かる社会保険料はそれぞれ「標準報酬月額」「標準賞与額」と呼ばれる金額に保険料率を掛けて計算されます。

基本的には標準報酬月額・標準賞与額は実際に支給した役員報酬額や役員賞与額にほぼ等しいです。

ただし、標準報酬月額・標準賞与額にはそれぞれ天井が設定されているため、役員報酬や役員賞与が高額な場合は天井に掛かり、結果として社会保険料が下がることになります。

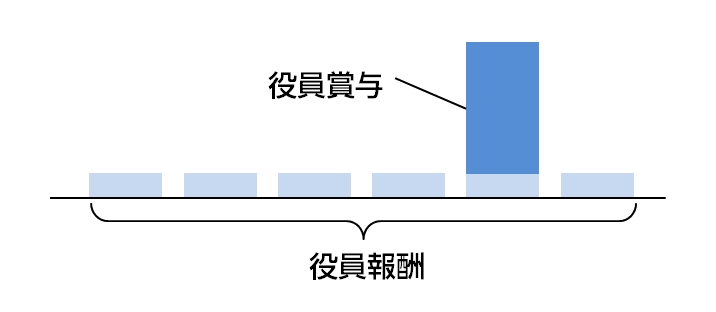

1.2. 役員賞与として支給することで社会保険料を下げる方法

役員報酬を極端に低くし、役員賞与を極端に高額にすることで、役員賞与に掛かる社会保険料が天井にかかるため、支給総額(役員報酬+役員賞与)が同じでも全体の社会保険料は低くなります。

なお、役員報酬にも天井は設定されているものの、標準賞与額の方が標準報酬月額総額よりも天井が低いため、役員報酬ではなく役員賞与に寄せる事が得策となります。

1.3. 具体的な計算例

それでは、社会保険料をどの程度節約できるのか、具体例をお伝えします。

保険料率は加入している保険組合、年齢や都道府県によっても異なるため、この記事では具体例として以下の条件で計算を行います。

・協会けんぽ加入

・東京都、40歳以上(介護保険料あり)

・会社から経営者への年間支給額900万円

今回は以下の2つのケースに分けて計算します。

(1)900万円全額を役員報酬として支給する場合

(2)900万円のうち300万円を役員報酬、600万円を役員賞与して支給する場合

| (1)の場合 | (2)の場合 | |

| 社会保険料総額 | 1,911,972円 | 1,812,387円 |

| 内訳(役員報酬分) | 健康保険料: 87,225円×12か月 厚生年金保険料: 72,106円×12か月 計1,911,972円 |

健康保険料: 27,912円×12か月 厚生年金保険料: 44,712円×12か月 計871,488円 |

| 内訳(役員賞与分) | - | 健康保険料: 666,399円 厚生年金保険料: 274,500円 計940,899円 |

上記の計算から、(2)の方が年間で社会保険料が約10万円低くなっている事が分かります。

1.4. 役員賞与を支給するために必要な手続き

役員報酬は税務署に対しては特に手続きを必要としないのに対して、役員賞与はあらかじめ支給額や支給時期等を届け出る必要があります。

なおかつ、実際に支給する際には事前に届け出た支給額や支給時期通りに(1円たりとも、1日たりとも金額・支給日をずらすことなく)支給する必要があります。

事前確定届出給与と言います。

これは、国としては利益操作の可能性を排除したいため、厳格な要件を定めているためです。

このため、役員賞与の支給をお考えの場合は顧問税理士に相談するなど早めに準備をしましょう。

届出しなかった場合や支給額・支給日がずれてしまった場合は支給額全額が損金不算入となってしまいます。

2. 役員賞与で支給することの注意点

注意点は3つあります。

・退職時の税負担が増える可能性がある

・月次決算が不正確になる

・生活費に困るリスクがある

以下では、それぞれの理由について解説します。

2.1. 退職時の税負担が増える可能性がある

役員報酬を減らして役員賞与で支給している場合、退職金受取時の税務リスクが高くなります。具体的には、会社側・個人側ともに、意図せず追加的な法人税・所得税が課せられる可能性があります。

これはなぜかというと、役員退職金は損金算入できる限度額が決まっており、その額は、役員報酬月額によって計算されるからです。

計算式は以下の通りです。

退職金の損金算入限度額=役員報酬月額×功績倍率×勤続年数

このため、役員賞与で支給するために役員報酬を下げすぎると、損金算入限度額が小さくなります。その結果、退職金の額を常識的な額に設定しても、税務署から「退職金が不当に高い」と認定される可能性が高くなります。

限度額を超える額は、損金不算入となります。

2.2. 月次決算が不正確になる

毎月定額の役員報酬と比べると、役員賞与は支給月に集中して費用が発生するため、人件費が凸凹になり月次の損益が見づらくなります。

ただ、この点は、きちんと役員賞与の支給時期と金額を把握していれば、それほど大きな問題ではないかもしれません。また、帳簿上で賞与引当金を毎月計上する、もしくは帳簿とは別にエクセル上で賞与を均して月次損益を計算するなどすれば、ひと手間は掛かるものの回避はできます。

2.3. 生活費に困るリスクがある

極端な話、役員報酬:役員賞与=0:100という分け方も可能ですが、この場合は月々の収入が無いことになります。生活できない・・・なんて事にならないように、現実的な振り分け方にしましょう。

まとめ

この記事では、役員報酬よりも役員賞与で支給した方が社会保険料を安くできるケースとその理由をお伝えしました。

確かに役員賞与支給した方が社会保険料を抑えられるケースは存在します。

ただし、3つの注意点があるため、それらを踏まえて役員賞与支給とするかどうか検討するようにしましょう。

また、役員賞与を支給する場合には固有の手続きが必要になりますので、忘れず実施しましょう。

関連記事

-

大きな利益が出ており、多額の法人税が発生する見込みの会社では、期末に駆け込みで経費を立てて、法人税額を減らそうとする事がよくあります。 典型的には、家賃等をまとめて前払いする(前払費用といいます)ケースです。 しかし、実際には、前払費用を支払ったタ

-

貸倒損失とは、売掛金が回収できなかった時に、費用として処理する方法です。 得意先から売掛金が入金されない事態となった時、まずは回収する努力が必要です。 それでもどうしても売掛金の回収ができない場合、売掛金の貸倒損失を損金算入できないかを検討しましょう。

-

小規模企業共済は絶対入るべき!3つのメリットと知っておくべき注意点

小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業主の方で、所得税・住民税を節税したい、老後の資金の効率的な準備をしたい、と悩んでいる方におすすめしたい制度です。 手元に残るお金は、年収が800万円の場合、例えば毎月7万円の掛金を20年かけると、共済をやった

-

個人事業主の方は、原則として確定申告をする必要があります。 所得税の確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告の方が有利だということは、多くの方がご存知だと思います。 ただし、どのくらい青色申告の方がお得なのか、どういう方に青色申告が認められ

-

税金対策として、中古自動車を購入すると良い、という話を聞いたことがあると思います。 しかし、そのしくみを分かっていないと、税金対策したつもりが、まったく効果がないどころか、むしろ損をしてしまうリスクがあります。 そこで今回は、中古自動車を購入することが

-

会社から役員に対する報酬は、毎月の定額報酬ではなく役員賞与として受け取った方がお得という話を聞いたことは無いでしょうか。 この話は、場合によっては事実と言えます。 支給額の水準によっては、社会保険料が抑えられ、その分だけお得になるケースがあるからで

-

定番として取り上げられる節税策の中に、倒産防止共済が挙げられます。 (経営セーフティ共済とも呼ばれます) 倒産防止共済は中小企業の連鎖倒産防止を趣旨とする共済ですが、実務においては節税策として使われることもよくあります。 しかし実は、倒産防止

-

経営者の皆さんは、節税商品として「オペレーティングリース」の紹介を受けたことはありますか。 オペレーティングリースのよくあるスキーム図では、登場人物が込み入っており、結局何をしているか、初見ではなかなか分からないと思います。 この記事では、オペレー

-

貸倒引当金とは、売掛金の回収できない金額を事前に見込んでおいて、費用処理することです。 売掛金の回収が既にできなくなっている場合は貸倒損失を計上することにより、税金を減らすことができます(詳しくは「貸倒損失とは?回収できない債権を費用化できる条件」を

-

持ち家を買うと「住宅ローン控除」により所得税が下がるという事は皆さんもよくご存知と思います。 住宅ローン控除は、数ある所得税の控除制度の中でも節税効果の非常に大きな制度です。 しかし、住宅ローン控除の具体的な内容までは不動産会社等から説明されないこ