ものづくり補助金|新事業を始める時に知っておきたい活用法

- 2020年11月4日公開

中小企業や個人事業主にとって、設備投資の資金負担は非常に大きく、資金繰りに頭を悩ませる経営者の方も多くいらっしゃる事でしょう。

そんな時、真っ先に検討すべきはものづくり補助金です。「ものづくり」という名前ですが、製造業に限られません。サービスの提供や、業務の改善等も対象になることがあります。

ものづくり補助金は最大で設備投資額の3/4、1,000万円まで補助されるという、金額的に非常にメリットの大きな補助金制度です。

一方、ものづくり補助金は審査の厳しさでも知られており、応募者のうち採択されるのは例年おおよそ4割程度に留まっています。

※今年2020年は「特別枠」(いわゆるコロナ枠)が追加されており、採択率も上がっています。

しかし、私の体感としては、制度の趣旨を理解し、ちゃんとした対策をとれば、この確率を90%程度にまで上げることも可能だと思います。

では、ものづくり補助金に応募する際にはどのような点に気を付ければ採択されるのでしょうか。

この記事では、ものづくり補助金の概要と採択されるコツをお伝えします。

桐敷匠

最新記事 by 桐敷匠 (全て見る)

- 住宅ローン控除の具体的な節税効果と適用条件 - 2021年5月5日

- オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り - 2021年5月5日

- 事業再構築補助金とは?最大6000万円の支援を受けよう - 2021年2月16日

目次

1. ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と言い、中小企業等が「新製品・新サービス開発」や「生産プロセス等の改善」を行う際の設備投資を支援する補助金制度です。

制度上は「一般型」「グローバル型」「ビジネスモデル型」の3つに分かれていますが、このうち「グローバル型」「ビジネスモデル型」は特殊なタイプで、多くは「一般型」に該当しますので、この記事でも「一般型」に絞ってご説明します。

なお、グローバル型、ビジネスモデル型は、大まかに言って以下のようなものです。

・グローバル型

事業の海外展開や海外の会社との共同事業のほか、訪日観光客向けの市場開拓事業が対象で、補助金の上限額は一般型の1,000万円の3倍にあたる3,000万円です。

・ビジネスモデル型

中小企業そのものではなく、中小企業の革新的な取り組みを支援する事業者が対象です。

このため、一般の事業会社がビジネスモデル型に応募するケースはあまり想定されていません。事業補助金の上限額は1億円です。

2. ものづくり補助金一般型の概要

本章では、一般型の概要として、以下の順でご説明します。

・どのような事業者が対象となるか

・対象となる行為

・一般型の補助金額

・応募から補助金までの流れ

2.1. どのような事業者が対象となるか

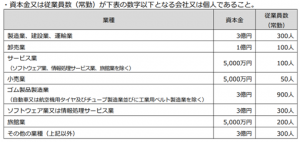

対象は資本金や常勤従業員数が一定以下の会社又は個人事業主です。

具体的な要件は業種ごとに定められていますので、以下の表をご参照下さい。

中小企業であれば、たいていは、資本金と従業員数のいずれかの条件を満たします。

引用元:ものづくり補助金公募要領

2.2.どのような行為が対象となるか

「ものづくり」補助金という名称ですが、実際には新製品だけでなく、新サービスの開発や既存製品の生産プロセス見直し等も対象になります。

例えば、中小企業庁のホームページでは、環境制御技術の導入により、元々栽培していたトマトの品質と生産性を高めた事例が紹介されています。

2.3.いくら補助してもらえるか

補助金額は、一般の中小企業は設備投資額の1/2、最大1,000万円までです。

多額に上る設備投資額の1/2が補助されますので、採択されれば金額的なメリットは大きいと言えるでしょう。

また、特に小規模な事業者(※)の場合は補助率が2/3に引き上げられます。

(※)常勤従業員数が、以下を満たす会社又は個人事業主を指します。

製造業その他業種・宿泊業・娯楽業:20人以下

卸売業・小売業・サービス業:5人以下

また、2020年度募集分に関しては、コロナウイルス対策を行う事業者向けに「特別枠」が設けられており、「特別枠」で応募した場合は補助率が最大で3/4まで引き上げられます。

詳細は以下の表を参照下さい。

| 取り組み内容 | 補助率 |

| A サプライチェーンの既存への対応 | 2/3 |

| B 日対面型ビジネスモデルへの転換 | 3/4 |

| C テレワーク環境の整備 | 3/4 |

2.3.1. コロナウイルス対策の特別枠は採択率が高い

コロナウイルス対策を積極的に支援しようという国策もあってか、これまでの審査結果を見ると、特別枠は通常枠よりも採択率が高い傾向にあります。

また、特別枠で応募した場合、仮に特別枠で不採択となっても通常枠での審査に回され、しかも通常枠の審査においても加点されます。

事業計画の中でコロナウイルス対策を自然に取り込めるのであれば、特別枠での応募を検討してもよいでしょう。

2.4. 応募の流れはどうなっているか

ものづくり補助金の応募の流れを大まかにお伝えすると、以下のようになります。

(1)事業計画の立案・応募(1か月~2か月程度)

(2)審査(1か月程度)

(3)採択後の手続(採択決定から補助金着金まで半年~1年程度)

応募のタイミングは年に4回ありますので、事業計画の作成状況に応じて、ある程度自由なタイミングで応募する事ができます。

(1)事業計画の立案・応募

事業計画の立案は言うまでもなく最重要です。厳しい審査に通らなければその先のスケジュールはないからです。事業計画で気を付けるべき点については後述します。

(2)審査

審査は公表されてる審査基準に従って行われます。

審査基準を大まかにお伝えすると、事業計画の革新性、収益性、将来性、実現可能性の高さが問われます。

(3)採択後の手続

無事審査が通ればひとまずは安心という所ですが、補助金着金までに監査が入りますので、所定の報告手続き等が必要です。事前の計画とあまりに違う場合には補助金が支給されない事もあります。

詳細についてはそれぞれについて文章で説明します。

2.5.補助金はいつもらえるか

では、補助金を最終的に受け取れるのはいつごろになるでしょうか。

状況にもよりますが、設備代金支払いから補助金入金まで、半年はかかると考えると良いです。

このため、あらかじめ銀行等の金融機関につなぎ資金の相談をしておくことが重要です。

現在では、POファイナンス等、補助金の交付が決定した事業者に対して、補助金を担保にした融資制度がありますので、事前に検討しておくとよいでしょう。

3. ものづくり補助金に応募する際に気を付けるべき事

この記事でも何度か触れた通り、ものづくり補助金は厳しい審査で知られています。

では、その審査を通すにはどのようなことを心がけたらよいのでしょうか。

それは、「審査基準を熟読し、事業計画に反映させる」ことです。

ものづくり補助金の公募要領には審査基準が詳細に記載されています。

審査委員も当然、審査基準に従って審査を行いますので、どんなに素晴らしい事業計画であっても、審査基準を無視した独りよがりの内容では、採択されるのは難しいです。

繰り返しになりますが、大まかには事業計画が以下のポイントを押さえていることが重要です。

・革新性

・収益性

・将来性

・実現可能性

例えば、これはほんの一例ですが、将来展望の記載の欄では以下の審査基準が公表されています。

・事業化に向けて市場ニーズを考慮しているか?

・事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か?

・市場ニーズの有無を検証できるか?

これらを無視した将来展望を記載しても審査委員の評価は得られないでしょう。

審査基準に従うような打ち手をできないか考慮を重ねた上で、それから事業計画を作り始める事をお勧めします。

ただし、審査基準はそれなりのボリュームがあります。また、審査を通りやすくするためのポイントやノウハウもあります。独力ではそれらをカバーしきるのはかなり難しいと言わざるをえません。

このため、コンサルタント等の専門家に相談することをおすすめします。税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等にもその方面に詳しい人がいます。

まとめ

ものづくり補助金はものづくりだけではなく、新サービスの提供や生産プロセス見直しなどでも対象となります。うまく活用採択されれば設備投資の強い味方となってくれる制度ですので、ぜひ活用しましょう。

厳しい審査を乗り切るには審査基準に沿った、説得力ある事業計画を立てることが重要です。独力では難しい部分もありますので、専門家のアドバイスを得ることをお勧めします。

関連記事

-

経営者の皆さんは「経営革新計画」制度をご存知でしょうか。 中小企業が作成した経営革新計画を都道府県等の公的機関が一定の基準の下で審査し、承認する制度です。 承認が下りた企業は融資や税制、補助金申請などで様々な特典を受けることができます。 特に大き

-

中小企業や個人事業主にとって、設備投資の資金負担は非常に大きく、資金繰りに頭を悩ませる経営者の方も多くいらっしゃる事でしょう。 そんな時、真っ先に検討すべきはものづくり補助金です。「ものづくり」という名前ですが、製造業に限られません。サービスの提供や、業

-

増資時に意識すべき税金と資本金の関係、及び増資時に取るべき対策

増資による資金調達をする際、調達額をいくらにすべきか悩むことは無いでしょうか。 調達額については前回記事でお伝えした通り、会社の支配権をどうするか、という資本政策的な観点での検討が必要です。 それに加えて、実は税負担の観点からも検討を加える必要があ

-

事業拡大時の悩みの一つとして、資金調達が挙げられます。 資金調達の手段は大きく分けて、借入と増資の2種類があります。 このうち、増資とは、特に資金調達の場面においては新株を発行し、外部の投資家に引き受けてもらう事を意味します。 資金調達手段と

-

コロナ禍にある中小企業等に向けて、「事業再構築補助金」の実施が決まりました。 家賃支援給付金等とは異なり、本制度は審査があるため、応募しても支援を受けられない可能性があります。 しかし、本制度の支援額はコロナ支援策の中でも飛び抜けて高額ですので、応

-

貸借対照表と損益計算書は決算時に必ず作成する書類の一つです。 また、世間では、貸借対照表・損益計算書から算出した数値(財務指標)を経営に活用しようというような事がよく言われます。 しかし、経営者の中には、貸借対照表や損益計算書の読み方や財務指標の意